साल 1986 में एक फ़िल्म आई थी "नाम"। इसमें एक गाना था चिट्ठी आई है...। पंकज उधास के इस गाने को फ़िल्म के दौरान जिसने सुना उसकी आंखें नम हो गईं। तब चिट्ठी ही एक मात्र संदेश का जरिया थी। दरअसल कुछ चिट्ठियां होती ही इतनी भावनात्मक थीं कि लिखने वाला रोता था और पढ़ने वाला भी। बहन-भाई। पिता-पुत्र। मां-बेटी की चिट्ठियां इसी श्रेणी में आती थीं। मित्रों की चिट्ठियां उनकी खोज-खबर के साथ हौसला भी देती थीं। तब लोग खासकर गावों में कम पढ़े-लिखे होते थे या अनपढ़, लिहाजा उनकी चिट्ठियां कोई और लिखता था। भावनाएं उनकी होती थीं। ऐसी चिट्ठी किसी प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकती थी। सोचिए इसको लिखने और बांचने वाला कितना भरोसेमंद होता रहा होगा।

तब अखबारों एवं पत्रिकाओं के संपादकीय पेज के नीचे का कुछ हिस्सा पाठकों की प्रतिक्रिया का होता था। यह खासा महत्वपूर्ण होता था। इसे देखने वाला कोई जवाबदेह होता था। ढेर सारे पत्रों में से स्तरीय पत्र को छांटना, एडिट कर फाइनल करना खासा जिमेदारी का काम होता था।

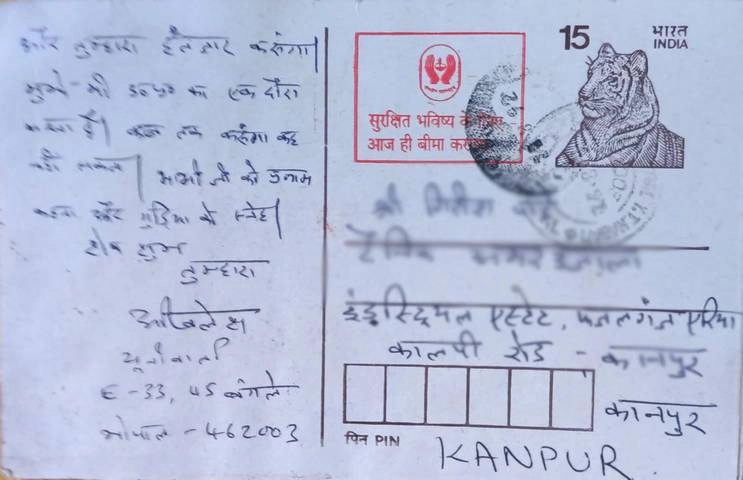

15 पैसे के पोस्ट कार्ड या 75 पैसे के अन्तर्देशी में होता था सब कुछ : सूचना क्रांति के बाद मोबाइल के बढ़ते चलन के साथ ही व्हाट्सएप के मैसेज, मेल, ट्विटर, कू, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म ने चिट्ठियों की जगह ले ली। धीरे-धीरे उन भावनाओं की भी मौत हो गई जो 10-15 पैसे के पोस्टकार्ड, 50 से 75 पैसे के अन्तर्देशी और एक रुपए के लिफाफे में पिरोई जाती थीं। पोस्टकार्ड का प्रयोग अक्सर पढ़ाई या कमाई के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहने वाले पिता-पुत्र के द्वारा होता था। कम शब्दों में जरूरी संवाद हो जाता था। संपादक के नाम पत्र में भी अधिकांश पोस्टकार्ड ही होते थे।

संदेश कुछ बड़ा है और तकाजा थोड़ी सी निजता का है तो उसके लिए अन्तर्देशी होता था। संदेश और बड़ा है। पत्र की निजता भी बरकरार रखनी है तो बंद लिफाफे का प्रयोग होता था। जवाबी पत्र देने में अगले को आसानी हो इसके लिए कुछ पत्रों के साथ मुकम्मल पते के साथ जवाबी पोस्टकार्ड, अन्तर्देशी या लिफाफे के अंदर लिफाफा भी होता था। अगर आपका पत्र कई पन्नों का है। डाक के लिफाफे में समाने की लिमिट पार कर रहा है तो आपके पास स्टेशनरी की दुकान के लिफाफे का भी विकल्प होता था। ऐसे लोग डाक टिकट खरीद कर रखते थे। लिखा। लिफाफे को सीलबंद किया और पोस्ट कर दिया। लिफाफा देखकर मजमून भांप लेने वाला मुहावरा शायद उसी समय चलन में आया हो।

बैरंग और रजिस्ट्री : कई तरह की चिट्ठियों में एक बैरंग चिट्ठी भी होती थी। इसमें पोस्ट ऑफिस का शुल्क पत्र पाने वाले को देना होता था। रजिस्ट्री कम लोगों के बस की बात होती थी। हां, इसके पहुंचने की गारंटी होती थी। क्योंकि इसके साथ पावती (एक्नॉलेजमेंट) भी मिलती थी। ऐसा लोग तब मानते थे।

तब डाकिया इलाके का सम्मानित व्यक्ति होता था : तब डाकिए (पोस्टमैन) का इंतजार रहता था। उसका समाज में सम्मान होता था। वह पत्र के साथ कभी-कभी मनीऑर्डर भी लाता था। नौकरी का पत्र भी। ऐसे समय में उनको कुछ बख्शीश भी मिल जाती थी। तार तो बहुत इमरजेंसी में आता था। तब चिट्ठी अगर गंतव्य तक जल्दी पहुंचानी हो तो रेलवे स्टेशन पर कुछ घंटे तक खुलने वाले आरएमएस तक जाना होता था। अक्सर यहां लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होता था। अब तो कुरियर सेवा पूरे डाक विभाग पर भारी पड़ रही है। पोस्टकार्ड एवं अन्तर्देशी का जमाना गुजर गया।

डाकखाने के लिफाफे के भी खरीददार नहीं रहे। लिफाफा भी अपना होता है। मर्जी की साइज मर्जी का रंग। टिकट की खरीददारी उसे चिपकाने के लिए गोंद या थूक लगाने की जरूरत नहीं। सब डिजिटली हो जाता है। संदेश मोबाइल के फीचर से हो जाते हैं। पर इनमें वह भावनाएं नहीं जो पत्रों में होती थीं।

चिट्ठियों के उस दौर में होली, दीवाली, दशहरा पर आने वाली ग्रीटिंग्स बहुत सीमित होती थी। जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं नहीं ही आती थीं। नया साल इसका अपवाद था। संभवतः हम खतों-किताबत वाली पीढ़ी के अंतिम लोग हैं।

1990 के बाद सेल फोन एवं सीलो कार महानगरों में अभिजात्य वर्ग का स्टेटस सिम्बल बनने लगी थी। 1994-1995 के बाद फोन बाकी महानगरों में भी दस्तक दे चुका था। इस बीच पेजर का भी एक छोटा सा दौर आया। जियो के आने के बाद तो उसके नारे के अनुसार लोगों की दुनिया वाकई धीरे-धीरे मुट्ठी में सिमटती गई। इसके साथ ही चिट्ठियों में पिरोई जाने वाली भावनाएं भी खत्म होती गईं। अब जमाना मैसेज करने और स्पेस कम होने पर डिलीट करने का है।

कुछ भी स्थाई नहीं है। चिट्ठियां कम से कम स्थाई होती थीं। अगर आपके पास संरक्षित हैं तो उनको पढ़कर पुराने रिश्तों की गरमाहट को महसूस कर सकते हैं। भाइयों में तब कैसा प्रेम था यह भी। कम बोलने वाला पिता पोस्टकार्ड की कम जगह में कम शब्दों में कितना कुछ लिख देता था। किस तरह वह आपका हौसला होता था, सब पता चल जाता था। संघर्ष के दिनों में दोस्तों की क्या भूमिका रही है। खुद संघर्ष करते हुए वह कैसे मित्रों के लिए भी रास्ता बनाते हैं, यह उनके पत्रों में में मिल जाएगा। बहन-भाई, मां-बेटे, मामा-भांजा/भांजी के पुराने पत्र भावनाओं के दस्तावेज साबित हो सकते हैं।

उस जमाने में शादियां कम उम्र में होती थीं। गवने के बाद पत्नी मायके से ससुराल आती थी। आने के कुछ समय बाद ही रोजी-रोटी के चक्कर में पति और पत्नी दूर-दूर हो जाते थे। आना-जाना तीज-त्योहार में ही होता था। बाकी समय उसका संयुक्त परिवार में ही गुजरता था। इस तरह विवाह से गवने तक पत्नी कमोबेश प्रेमिका ही होती थी। उसी अनुसार बंद लिफाफे में उसकी प्रेम से सराबोर चिठ्ठी भी होती थी।

गवन के बाद भी जब पति दूर हो जाता था तब शुरू में पत्र का स्वरूप ऐसा ही होता था। बच्चे पैदा होने, सास, ससुर की उम्र बढ़ने के साथ इसका स्वरूप भी बदल जाता था। तब सुख के साथ दुख, बच्चों, बजुर्गों और घर की जरूरत हर चीज पत्र में शामिल होती थीं। जरूरी नहीं कि पत्र खुद लिखा जाए। लिखवाए भी जाते थे और पढ़वाए भी जाते थे। बाबूजी, दीदी, भैया की चिट्ठी है तो एक पढ़ता था बाकी सुनते थे और सुनते-सुनते खो जाते थे या जिसका पत्र है, उससे एकाकार हो जाते थे। कुछ पत्र एकांत के होते थे। जिनको एकांत में ही पढ़ा या सुना जाता था।